首页 > 新闻 > 建阳新闻建阳新闻

走进周氏家祠——道不尽的千秋家国梦

简介在崇雒的后畲村,就有着这样一座凝结着后畲周氏族人乡愁的家祠——周氏家祠。这里既是当地周氏一族的精神依归,更是他们家国情怀的彰显。崇雒后畲村的周氏家祠为北宋...

在崇雒的后畲村,就有着这样一座凝结着后畲周氏族人乡愁的家祠——周氏家祠。这里既是当地周氏一族的精神依归,更是他们家国情怀的彰显。

崇雒后畲村的周氏家祠为北宋理学家周敦颐后裔居住地之一。周敦颐(1017年-1073年),又名周元皓,原名周敦实,字茂叔,谥号元公,北宋道州营道楼田堡(今湖南省道县)人,世称濂溪先生。周敦颐是北宋五子之一,是宋朝儒家理学思想的开山鼻祖,文学家、哲学家,著有《周元公集》《爱莲说》《太极图说》《通书》(后人整编进《周元公集》)。他所提出的无极、太极、阴阳、五行、动静、主静、至诚、无欲、顺化等理学基本概念,为后世的理学家反复讨论和发挥,构成理学范畴体系中的重要内容。据了解,周敦颐的后裔广泛分布在江、浙、湘、赣、粤、闽等省并移居繁衍至海外。

建筑之美

我们循着历史的车辙,踏进古老的周氏家祠。作为宗族聚落空间以及宗族成员精神意识的中心,周氏家祠主体建筑的选址体现着宗族成员对理想聚落环境的期盼。它坐落于崇雒乡后畲村中部,后有高地为屏障,前庭芹溪护佑,视野开阔,总占地面积4亩,建筑面积约1000平方米。

周氏家祠始建于清乾隆年间,距今近300年历史,建筑坐北朝南,可以最大程度接受阳光的照射。面阔三间,进深两进,具有典型的清代时期民间祠堂建筑风格,砖木结构,气势宏伟。

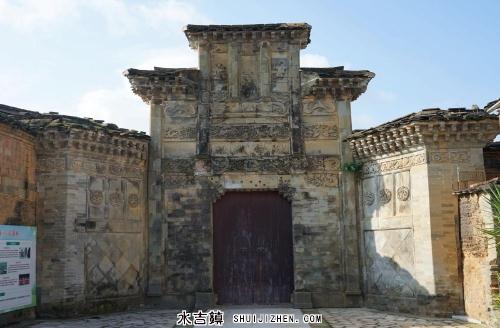

牌坊是周氏家祠的第一序列,由大块青石方砖砌筑,旁边两扇石壁上刻竹林讲学、松下问道、双龙戏珠等圆形浮雕。正门顶上阳刻“理学渊源”四个大字,彰显周氏族人思想与理学思想的交融碰撞,周围附有麒麟、祥龙、仙鹤、吉鹿、缠枝、祥云等浮雕,古朴而庄严。

叩门而入是百平见方的祠堂大坪,旧时是族中小孩们玩乐的场所。大坪两侧山墙为硬山制式,青砖黛瓦,兼具美观与防火二重性。

周氏家祠作为一种礼制建筑,其布局结构深谙宗法礼制思想,建造时采用对称构造、强化中轴、居中为尊等营造手法,强调“礼”的思想。一进院落较大,凉亭位于中心位置,左右有两条小沟渠垂直走向,呈对称合抱之势,寓意饮水聚财。两侧廊庑分别设有戏台、书斋、膳堂、议事厅等功能用房,是族人议事、休闲的场所。二进院落稍小,人员流动性小,设有寝堂用于祭拜。

根之所在

周敦颐第32代世孙周钟老先生向我们介绍,每年正月初一到元宵是祠堂最热闹的时节,大人们在此拖“车马炮”纸牌、“跳猴”,小孩子在此踢鸡毛球、滚铜板。元宵一过,闹场冷却,只留下朗朗的读书声。夏天,祠堂是个纳凉的好地方,中午或下午石板上躺满了打赤膊扇蒲扇的大人。小孩也爱去玩,不睡觉,只是去戏闹。

每年正月初一和清明节全族人都要去祠堂祭祖。年初一祭祖叫拜“祖宗年”,每人三叩首后可以领赏到二个红桔、一个鸡蛋。清明节的祭祖规模最大,要大办宴席几十桌。

周氏家祠设立了“祭田”制。所谓“祭田”就是祖先留下一笔田产让后代子孙轮流耕种或出租,所得收益除一部分作公益事业外,均归个人收入。后畲周氏分孟、仲、季三房,每房的祖宗都留几十亩田地作为“祭田”。

时间的刻刀,在历史之壁雕凿。周氏家祠历经百年坎坷,逐渐陈旧破败。立有“理学渊源”牌坊的建阳后畲周氏家祠始建于清初,新中国成立后拆除了一进院落的凉亭和廊庑改建为村中的小学校舍,后彻底荒废,唯一留下“理学渊源”牌坊屹立于风雨中。周氏族人也一批批离开小山村,远到乡里、城里乃至国外工作生活,宗族纽带逐渐在时空中消解。

“2015年的时候,我们举办了新中国成立以来的首次宗族清明祭祖。”周钟回忆,曾是中学教师的他现如今是后畲周氏理事会的发起人之一,也是周氏家祠文化传承的忠实守护者,多年来致力于周氏宗族文化研究。“海外回来寻根的周氏子孙伏跪在家祠‘理学渊源’的牌坊前,虔诚而欣慰。那一刻我感慨万千,无论离家多远,官居何位,家乡始终是后畲周氏族人们的根,是永远的归属。即使联系在距离中黯淡,家乡也始终保持着对族人的凝聚力、亲和力。”

2017年,后畲周氏家祠迎来了它再一次的荣耀,在族中有识之士的牵头组织下,祠堂得以重建。经重新修缮的祠堂,布局严谨、边缘闭合,再现了规范的农村秩序与社会关系,维系着族人对家族的认同感,并于2018年清明节恢复传统的祭祖活动,于先祖周敦颐诞生1000周年之际成立“周敦颐纪念馆”并举行纪念活动。木质烫金的“周氏家祠”牌匾悬于祠堂门檐正中,周氏族人的自豪之情达到顶峰,这是新时代崭新的周氏家祠,更是几百年来传承不绝的宗族依恋,是离家万里也不断血脉的家乡羁绊。

流动的时间,凝固成历史。在后畲村不断翻新的新楼群里,周氏家祠默默地守护着自己的一方宁静,三百年来,它不仅是后畲村标志性的建筑物,更是后畲村周氏家族兴旺发展的见证。

家风印迹

周氏家祠负责撰修家谱,定三十年修一次,每次要三年以上。家谱是宗族的“纲领”,它记载了周氏的源流,后畲周氏是来自“爱莲堂”俊公支派,记载自周敦颐之孙俊公传到现在第三十六代的系图和传记,并大幅传记了周敦颐所有的历史资料。

据周氏宗谱载,周姓族人自明万历年间由普怀公带领来到崇雒后畲。作为当时南下茶道的重要一环,从赤石经由建瓯至福州的茶商常在后畲落脚,南北往来密集,极大地促进了本地文化和外界文化的交流与融合。渐渐地,后畲成为了远近闻名的山货聚集地。后畲的斗笠,浦城石陂的桐油、锥栗,五夫、回潭的大米纷纷围聚于此。后畲的周氏族人也由早年跟随茶商走南闯北跑生活发展为在家门口办起了商铺、客栈,为往来客商提供服务,后畲的古花桥正是在这样频繁的经济交融中诞生的贸易聚集点。

勤劳能干的周氏族人在繁荣的本地商贸活动中,积累下第一笔财富,为勉励子孙勤勉读书,周氏设立了“书丁制”,以祠堂的书斋为学堂,聘请教师授课,以发放助学金和奖学金的方式让所有周氏族人的孩子无论男女都得以读书。因此,周氏男女老少都懂文识字。清朝时期,后畲周氏考取太学及进士功名者共107人,其中知府有一名、同知一名,还有十名重量级官员,可谓人才辈出。

“在我的记忆里,祠堂就像整个大家族的母亲,隐藏着一种质朴而又强大的精神力量,以容纳百川之姿催生后畲周氏族人内部经久不衰的凝聚力、亲和力和向心力。在这里,品质与德行是最重要的,万金不比。”周钟老人回忆,“品质源自读书,德行归于‘规矩’。”

后畲周氏自先祖以来,订立族规族禁,严肃家风家训,以仁义道德、忠孝廉节教导子子孙孙时刻不忘做人根本,事事以“德”规范自己的言行。它赈济贫穷、勉励上进,使族人遵循孝悌忠信为核心的伦理道德,永远缅怀先祖的丰功伟绩;让族人形成长幼有序、自尊自爱、礼貌彬彬的风尚,让周氏族人耕读传家,血脉绵延,生生不息。风雨沧桑,浇不灭家风印迹;离家万里,忘不了家教传承。这也是这座祠堂告诉后人的真理。

冬日清晨的第一抹太阳缓缓升起,披上金辉的“理学渊源”牌坊在周钟老人的瞩目中熠熠闪光。百年来,周氏家祠栉风沐雨,历经沧桑,在周氏子孙后代的热烈簇拥中,独立行走于世间,在时间的石碑上刻下一道又一道印迹,而我们便从那些印迹中,探寻过去,观照当下,迈向未来。(叶倩秋 林晶 )

Tags:

很赞哦! ()

随机图文

建阳区崇阳街道开展家庭医生签约服务“进机关”活动

为深入推进家庭医生签约服务工作,倡导干部职工带头签约、首诊在基层,提高机关干部和职工的健康素养,近日,崇阳街道开展家庭医生签约服务“进机关”活动。“签约期内在签约家庭医生处就诊免收一般诊疗费,每年为签约人员提供体格检查、肝肾功能、血尿常规、心电图、血脂、血糖等健康体检项目,优先为签约的高血压、糖尿病等慢性病人安

南平市林业局举办2023年市直机关义务植树活动

最是一年春光好,植树添绿正当时。3月13日上午,南平市林业局在建阳区国有林场福星山场举办2023年市直机关义务植树活动。南平市林业局班子成员,“林长+三长”协作单位(市法院、市检察院、市公安局),市直机关党工委、市文明办、市总工会、市妇联等单位领导干部职工参加活动。定点扶苗、回土压实、浇水培土……大家分工明确、相互协作

乡镇动态 | 建阳区麻沙镇:实操“备战” 为文保安全“加压”设防

大武夷新闻网讯 6月25日,建阳区麻沙镇开展文物保护单位消防安全演练,为进一步加强文保点管理人员消防安全意识,提高处理突发事件的应变能力。随着火焰升高,准备器械,启动灭火器,安全撤离,报告火情,消防演练的每个关键环节在有条不紊地圆满完成,各文保点管理人员真切感受到消防安全的重要性和严肃性。“器材维护保养,日常值班值守,每日巡

“环卫休息驿站”成为环卫工人的暖心小屋

11月2日,建阳区4座“环卫工人休息小屋”竣工,进一步改善环卫工人休息条件,解决环卫工人喝水难、热饭难、休息难等问题。健全服务设施,纾困工作难隐“环卫工人休息小屋科学规划、因地制宜,能够形成一个相对独立的休息空间,保障环卫工人们能够在里面安心休息。每座小屋的面积超9平方米,配备风扇、饮水机、微波炉、储物柜、雨具、应急

| 留言与评论 (共有 条评论) |

点击排行

【非凡新时代】掌舵领航

【非凡新时代】掌舵领航